émotions, existence

Savoir-faire

Pour comprendre

13

émotions associées aux images et aux mots qui sont

dans ma mémoire.

« Un soldat en uniforme noir est venu s’asseoir près de

moi. Il m’a montré la photo d’un petit garçon de mon âge,

son fils probablement. […] Pourquoi ai-je un souvenir si

clair de ce scénario ? Parce que l’étonnement l’a fixé dans

ma mémoire ? […] Pour ne pas vivre dans la peur, avais-je

besoin de penser qu’il y a des traces d’humanité même

chez les persécuteurs ? »

Les émotions, le ressenti ou la représentation d’un

événement sont-ils modelés par nos valeurs, notam-

ment notre foi en l’humanité ?

Je pense que j’avais besoin de cette ambivalence, que

j’avais besoin de penser qu’il y avait de l’humanité

même chez les persécuteurs, sinon j’aurais vécu

dans un monde du « diable et du bon dieu », du bien

et du mal, et j’aurais probablement fait un syndrome

psychotraumatique. Cette ambivalence m’a protégé.

C’est un facteur de protection, ce n’est probablement

pas un facteur de résilience, mais cela m’a protégé.

Je pense que j’avais besoin de cette image et, encore

aujourd’hui, j’ai besoin de penser que même chez

les agresseurs, il y a toujours une part d’humanité :

cela m’a sûrement servi dans mon métier de psy-

chiatre où on m’apprenait – je fais partie de cette

génération –, les théories de la dégénérescence.

Le nazisme avait perdu la guerre des armes,

mais il n’avait pas perdu la guerre des idées,

et ces théories de la dégénérescence me

mettaient très mal à l’aise. J’avais besoin

de cette ambivalence pour me dire, que,

même chez les aliénés il y a une part

d’humanité, même chez les persécu-

teurs, il y a une part de bonté.

« Dans les jours suivants, j’entendais les

adultes parler de “débarquement”. Le halo

affectif, quand ils prononçaient ce mot, me

transmettait une joie légère. Ils disaient gaiement

“La Rochelle”, mais leur visage devenait sombre

quand ils parlaient de “Royan”. Je sentais claire-

ment que certains mots étaient porteurs d’espoirs

et d’autres d’inquiétudes. »

Comment des mots peuvent-ils s’associer à des

émotions ou à des représentations ?

Mary Main, psychologue américaine, peut

répondre à cette question : elle

affirme que, lorsque l’on

raconte un événement

difficile, ce qui compte, c’est la manière d’en parler,

la rhétorique. Elle cite l’exemple de personnes qui

ont des récits difficiles à transmettre à leurs enfants.

Si elles racontent : «

Mon dieu, c’est effrayant, c’est

horrible j’ai été agressé, j’ai été torturé et le monde

est comme cela

», elles transmettent l’horreur. Si au

contraire, elles disent : «

Le monde a été difficile, mais

j’ai réussi à surmonter parce que j’ai trouvé une aide,

que j’ai réussi à comprendre

», en faisant le même

récit, elles ne transmettent pas l’horreur. C’est la rhé-

torique qui transmet l’émotion, la manière de dire qui

transmet l’émotion ; ce n’est pas le fait qui transmet

l’émotion, mais la manière d’en parler.

« On disait que j’étais bavard comme une pie, je racontais des

histoires, j’adressais la parole à des inconnus dans la rue. Qui

aurait pu penser que je parlais pour me taire ? »

Vous utilisiez la parole pour vous protéger : votre

parole disait alors autre chose que ce qu’elle trans-

mettait aux autres ?

Non, ma parole était clivée : quand je parlais, j’étais

totalement sincère et quand je me taisais, j’étais aussi

totalement sincère. Ce que j’avais à dire, je le disais, je

ne cédais pas à un « faux self », mais si je devais me

taire, je me taisais, j’avais un silence que les

gens ne remarquaient pas. Ils inter-

prétaient cela à leur manière. Par

exemple, on me disait : « Tu es

bavard comme une pie » ou

alors on m’appelait le « beau

1 -

Sauve-toi, la vie t’appelle

, paru en

2012 aux éditions Odile Jacob.

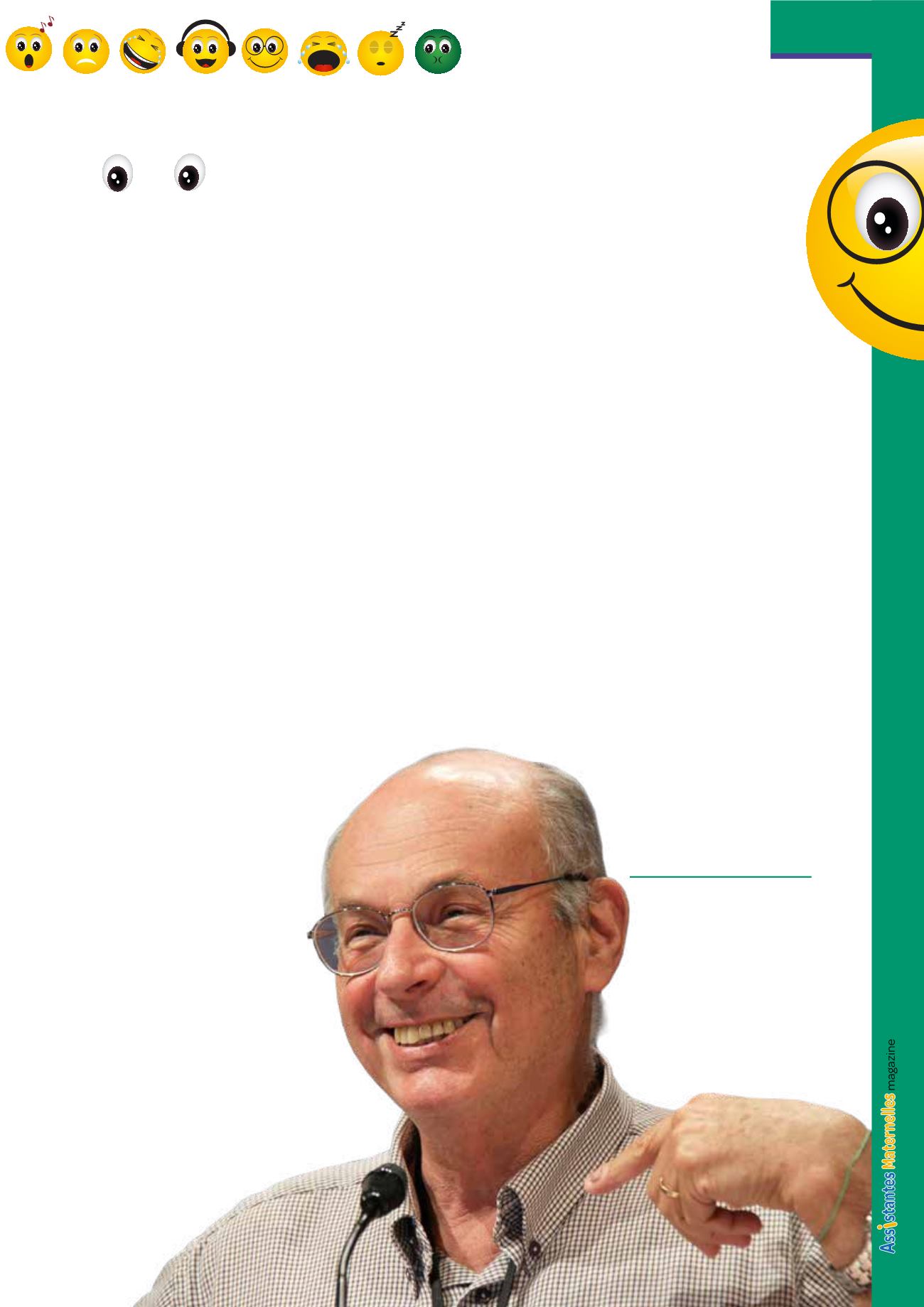

2 - Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, psy-

chanalyste et éthologue français, est

directeur d’enseignement à Toulon.

Également président de l’Institut

petite enfance, docteur

honoris

causa

de plusieurs universités

étrangères, il est notamment connu

pour avoir développé le concept

de résilience, objet aujourd’hui de

recherches internationales.

numéro 139 - décembre 2016 - janvier 2017